渡辺淳一先生の小説「阿寒に果つ」に登場する天才女流画家・加清純子さんに関する新しい資料を発見したので、ここに記録しておきたいと思います。

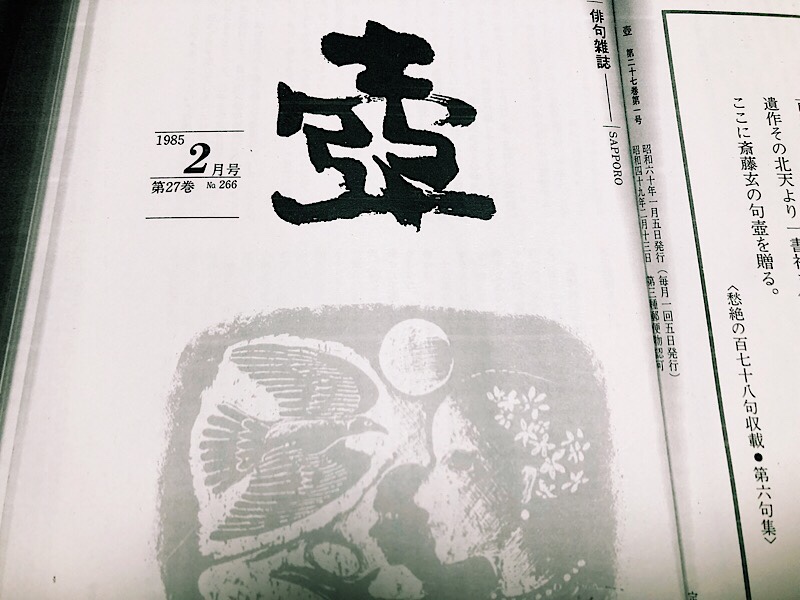

俳句雑誌「壺」に掲載されたエッセイ

今回、僕が見つけたのは、札幌南高校で渡辺淳一先生や加清純子さんと同級生だった鶴田玲子さんが書いた短いエッセイです。エッセイは「壺」という俳句雑誌の1985年2月号に掲載されています。いわゆる俳句同人誌なので、ご存知の方は少ないかもしれませんね。

玲子さんは自分が参加していた俳句同人誌に、懐かしき青春時代の記録を寄稿されたということみたいです。今回はこの貴重なエッセイの内容について、できるだけ詳細にご紹介しておきたいと思います。

加清純子さんって誰?

加清純子さんは、渡辺淳一先生の小説「阿寒に果つ」に登場する時任純子の実在モデルです。札幌南高校における渡辺淳一先生の同級生であり、純情な恋のお相手でもありました。天才女流画家として世間の注目を集めますが、18歳のとき、阿寒湖を見下ろす雪の中で多量の睡眠薬を飲んで自殺しました。小説の詳しい内容については、別記事をご覧ください。

https://sukidesu-sapporo.com/2019/02/12/akannnihatu/

札幌南高校文学部「感覚」創刊号

エッセイは、玲子さんが「成美堂書店」という古書店で、「感覚」創刊号を発見する場面から始まります。「感覚」は札幌南高校の校友会文学部の発行した雑誌で、昭和25年10月に刊行されました。

いわゆる文芸部の同人誌というやつですが、この同人誌の創刊には、玲子さんと一緒に加清純子さんも参加していました。純子さんは「雌阿寒岳を登る」というタイトルの寄稿文を発表していたそうです。

加清純子「雌阿寒岳を登る」

ジョンブリアン色の雲は次第に、バーミリオンに近くなる。私達も頂上へはあと一息だ! 遂に頂上である!! そして今、バーミリオンの雲のかなたから、血を形どった様な太陽が、昇り出すと、とたん、ぼうぜんとつったつ私達の体へ、何かを祝い何かを讃美する様に、無限の光の矢がなげられる。それは、心の中からとび出る金色の光と交錯し、空中に火花を散らす。

まつげの水玉が、プリズムをていし、世界が虹色に輝き出す。

ああ、何と云う美しさ。何という素晴らしさ。これが人生だったら、これが人生だったら。

と私は考えた。私はもんどりうってこの火の様な雲の中へ飛び込んでしまうだろう。「雌阿寒岳を登る」より抜粋

透けるような肌をした美少女

玲子さんは純子さんのことを次のように回想しています。

彼女の名は加清純子といって、当時、札幌では有名な少女画家だった。私たちはみんな「純子」と愛称で呼んだ。

私が純子と出会ったのは、南高時代より四年前、旧制女学校の最後の期として、札幌庁立高女に入学した時だった。クラスは違ったが、課外の生物班で一緒になった。家が同じ方角だったので、学校の往き帰りに話をするようになった。

純子は透けるような肌をした美少女だったから、多くの男生徒の憧れの的でもあった。彼女は高校三年の冬休み、雪の阿寒で自ら十八才の命を絶った。純子の死後、虚実とりまぜたさまざまな伝説が生まれては消えた。その中のいくつかは未だに私たちの間で語りつがれている。

「淳」と呼んでいた渡辺淳一さんが同級生

当時、玲子さんは、渡辺淳一先生が部長を務める図書部に所属していました。

純子は図書部員ではなかったが、私は図書部員だったので、休み時間や放課後はいつも図書室の部員室にいた。部員は男子生徒が中心で、同学年の女子は私を入れて三人。庁立高女からの仲良し組だった。

三年になって図書部長になった男子生徒、いつも渾名で「淳」と呼んでいた渡辺淳一さんが同級生だったこともあって、彼女はよく部員室に遊びに来た。彼女の家は図書館のすぐ前で、部員室の窓からその全景が見下ろせた。

一番好きな人に焦点を合わせる

エッセイでは純子さんの人柄を示す貴重なエピソードが多く綴られています。

純子はよくこんなことを言った。「教室にいたら教室の中で、一番好きな人に焦点を合わせるの。廊下では廊下で、向こうから歩いてくる人に。電車の中でも、どこでもよ。電車の中で素敵な男性がいたから、じいっと眺め続けたの。終点で降りたら、その人ついてきたわ」

「阿寒に果つ」のエピソード

ちょっと驚いたのは「阿寒に果つ」に登場するエピソードも紹介されていることです。

ある日、図書館で数人の部員が集って黙りこくっていた。淳が、純子に宛てて書いた手紙を失くしたという。それは誰かに拾われて学年主任の戸津先生に届いていた。当然、淳は戸津先生に呼ばれて、自分が純子に書いたラブレターを返してもらったからわかったことであった。

ある朝、図書館へ行く渡り廊下で、並んで歩いていた淳が突然立ち止まって言った。「ゆうべ、ここで瀬戸先生に見つかったんだ」まだ雪のある寒い頃だったが、淳の蒼ざめた顔は寒さのためだけではなかったようだ。おそらく一睡もしていなかったのではないか。

「淳はどうして夜に、こんなところはいたの」私はそんなことしか言えなかった。純子と淳が互いに牽かれ合っていることは知っていて、私たちは自然にこの恋を他の目から守る防波堤の役をしていた。それでも、二人が幼いあいびきの為に、みんなが帰った後の部員室に居残っていたことなど、少しも気付かない鈍な女の子であった。

(2024/04/29 14:19:34時点 楽天市場調べ-詳細)

純子さんを巡る人々

エッセイ中には、渡辺淳一先生の他にも、当時純子さんと交流のあった人々が登場します。

「『感覚』を読みました」運動場から図書館へ通じている渡り廊下で、私と純子は一人の下級生に呼び止められた。その男生徒は樫村幹夫と名乗り、道南の高校から転校してきたと言った。彼は私たちを『札幌文学』の集まりに誘った。名の通った同人誌だということだった。

明治製菓の二階喫茶部で行われていた『札幌文学』の集まりに、純子と私が顔を出したのは何月頃だったろうか。まだ気候の良い頃だったと思う。(略)『札幌文学』の会合は毎月あったのかもしれないが、純子も私も一度か二度のぞいてみただけで行くのを止してしまった。

私たちを会に誘った樫村君が、友人の岡村春彦君を連れてきた。南高の夜間部にいると言った。夜間部に東京の学習院から転入した美少年がいると噂が立っていたが、それが春彦君であった。二人の下級生はガリ版の同人雑誌を出すと言っていた。

純子は「感覚」に文章を書いたことで、創作欲を刺激されたのか、急速にこの小さな同人雑誌にのめり込んでいった。表紙、カットはもちろんのこと、まとまった小説も書いた。私も小さな文章を書いた。『青銅文学』が誕生した。

『青銅文学』は樫村君とともに東京へ移り、寺山修司等を加えて二十七号までを数えた。

淳や私が休み時間や放課後の時間を図書部員の仕事で忙しく過ごしている間に、純子の前に一人の青年が現れていた。純子はちょっと照れながら、東大の医学部出なのと言った。それが春彦君の兄さんの昭彦さんだった。

高校三年の冬休みも終わろうとする頃、純子は家族の人々の見張りをよそに、札幌駅の隣の苗穂駅から釧路へ発って行った。東大医学部ではなく、ある医科大学中退の昭彦さんが、党のオルグとして医療活動をしたのが見付かり、医師法違反で留置されたのだと後で聞いた。

純子さんの死

純子さんの自殺は、友人である玲子さんにも大きな衝撃を与えます。

四月半ば、阿寒湖に近い雪の峠の中で純子の死体が発見された。美しい死に顔だった。純子の死後、自殺の理由がさまざまに憶測され、噂が流れた。たくさんの男性に愛され、たくさんの男性を愛した、私たちの知らない純子の顔が立ち現われた。

それらのことが、みな本当だったとしても、私は、純子が学校の中で私たちに見せてくれた、十三歳から十八歳までの、あの無邪気な顔を信じるしかなかった。彼女は天才少女として、もてはやされる顔ではなく、ただの十七歳の、十八歳の少女として、同級生の私たちと親しんだ。

小説「阿寒に果つ」誕生

そして、渡辺淳一先生と図書部で一緒だった玲子さんは、小説「阿寒に果つ」の誕生にも触れています。

札幌医大の医師から作家に転身した淳は直木賞を受賞した。取材のために来札した淳と、図書部の女友達が集まって純子の思い出話をした。帰り際に「純子のお葬式の帰りに、ひと言もものを言わない淳を一人にしておけなくて、中島公園を歩いたわね」と言うと、淳は「そんなことあったかあ」と言い、それから明るく笑って「教えてくれ。傷心の少年の悲しみを教えてくれ」と言った。

純子の葬儀の日のことを、淳はほとんど覚えていないらしい。その日のことが記憶にないということが、その時の少年の悲しみの深さを、切なく語っているようであった。純子をモデルにした淳の小説「阿寒に果つ」が、雑誌『婦人公論』に連載されだしたのは、それから間もなくのことだった。

いかがだったでしょうか

実は、本エッセイの作者である鶴田玲子さんは『渡辺淳一作品集6』の月報に、純子さんとの思い出話を寄せており、本エッセイはそのときの原稿を再構築したものということみたいです。でも、こんな貴重な記録が俳句同人誌に掲載されていたなんて驚きですよね。

隠れた札幌のエピソード探しは、これからも続けていきたいと思います。お楽しみに!