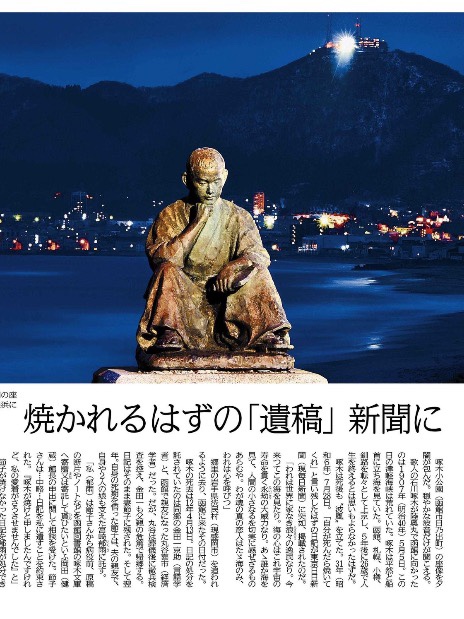

今日の北海道新聞の別刷り日曜版「時を訪ねて」のテーマは、函館が舞台になった『啄木日記漏えい』でした。

「漏えい」という言葉が、「焼かれるはずの『遺稿』新聞に」という大きな見出しとともに、穏やかならざる気配を感じさせます。

今回は、この特集記事をもとに「石川啄木日記漏えい事件」を振り返ってみたいと思います。

日曜版を読んで朝からテンションあげあげ

僕の朝は北海道新聞の購読から始まります。

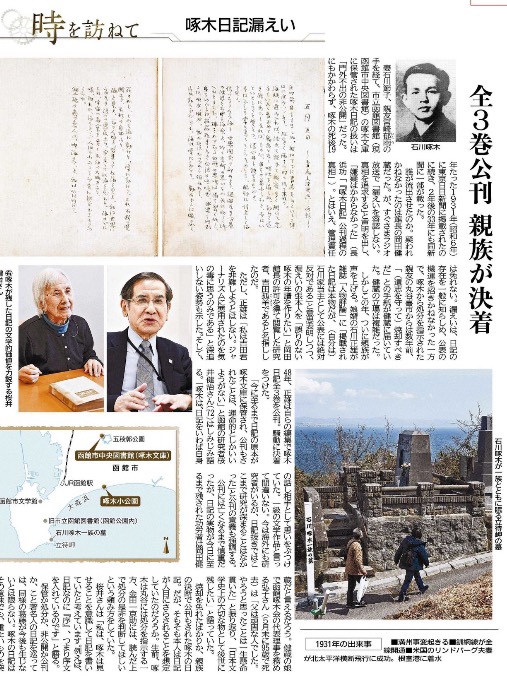

「啄木日記漏えい事件」を解説する北海道新聞日曜版

「啄木日記漏えい事件」を解説する北海道新聞日曜版時間のない平日であっても、新聞は丁寧にじっくりとすべての記事に目を通すのが基本。

仕事が休みの日には、いつもよりもゆっくりと新聞を読むことができるし、日曜日には「日曜版を読む」という、いつもとは違った楽しみがあります。

今日もいつものように本紙を読み終えて日曜版を開くと、いきなり函館山をバックにした石川啄木像の大きな写真が目に飛び込んできて、そして「啄木日記漏えい」という文化系人間にはよだれが出そうなマニアックな言葉。

久しぶりの文学ネタ、しかも石川啄木が主題とあって、今日は朝からテンションが上がりました(笑)

石川啄木の日記とは?

それでは本記事をもとに、まずは啄木の日記について確認してみたいと思います。

石川啄木の日記は、明治35年に書かれた「秋韷笛語(しゅうらくてきご)」以降、死の直前に書かれたものまでが知られていますが、1912年(明治45年)4月13日、啄木は親友の金田一京助と丸谷喜一に、日記を処分するよう言い残して亡くなりました。

啄木の言葉というのは、繰り返すまでもなく、『俺が死ぬと、俺の日誌を出版したいなどと言う馬鹿な奴が出て来るかもしれない。それは断ってくれ、俺が死んだら日記全部焼いてくれ』意味は大体こうでした。否、その時の言葉づかいが大体こうでした。それは未だ記憶に残っている。これは両三度僕が聞かされたことであるし、哀果氏も聞いたことです。(丸谷喜一「岡田健蔵宛て書簡」)

ところが、金田一京助は父親の危篤で帰郷することとなり、丸谷喜一も啄木の葬儀直後に徴兵検査を控えていたため、日記は処分されないままで、啄木の妻・節子夫人の手に渡ることになります。

啄木の遺言「日記を焼け」については節子夫人も了承していましたが、私立函館図書館(現在の函館市中央図書館)の岡田健蔵館長から、日記を図書館の啄木文庫に寄贈するよう、強い要請を受けていました。

啄木の妻が病死する直前、私立函館図書館主事岡田健蔵は、函館にゆかりの深い啄木の死を哀惜し、そのすぐれた業績を世に残すため、函館図書館に啄木文庫を設けて遺著遺品の蒐集保存にあたることになり、また啄木の旧友である岩崎白鯨(正)や斉藤大硯(哲郎)らと語らって函館に啄木会を組織し、その第一回の催しとして一周忌にあたる大正二年四月十三日、図書館に関係者を集めて啄木追想会を開いた。その翌日岡田健蔵はこの会の報告を兼ねて市役所裏の豊川病院に入院中の啄木の妻を見舞い、そのおり啄木文庫に遺品遺稿の類の寄贈ないし寄託を要請した。(岩城之徳『石川啄木全集第五巻「解題」)

節子夫人が亡くなるとき、日記は妹婿であり、生涯最大の親友である宮崎郁雨に託され、宮崎郁雨は節子夫人の気持ちを慮った上で、日記を函館図書館へと寄贈します。

私は未亡人節子さんから、その病没前、手許に残っている原稿の断片やノートなどを函館図書館の啄木文庫へ寄贈または寄託してもらいたいという岡田館長の申し出に関して相談を受けたが、節子さんはその時既に天命あと幾何もないことを諦念していたもののごとく、唯一の形見だと言って啄木の書いた日記を私に遺すことを約束された。『啄木が焼けと申したんですけれど、私の愛着が結局そうさせませんでした』と言ったその時の言葉を私は、今猶明らかに覚えている。その後、節子さんの遺志に基づいて、原稿・ノートなどと一緒に、現在図書館に所蔵されている日記の全部が、岳父堀合忠操翁の手から私に渡された。その時岳父は『節子が、日記のうち一冊だけ石川家に残しておいて、後日父の形見として子供に渡してくれと言っていたから』と言って、自分で日記の一冊を手許に残された。その一冊が現に石川家に所蔵されているものである。(宮崎郁雨「啄木日記と私」)

啄木の日記が歴史的に保管されることになった背景には、私立函館図書館の岡田館長の強い使命感があったからとも言われており、この辺りの経過については、僕も函館市中央図書館の展示で勉強したような気がします(笑)

「石川啄木日記漏えい事件」とは?

さて、石川啄木の貴重な日記は、無事函館文庫で保管されることになりましたが、公表の機運を恐れた関係者は、その存在を公にはせず、啄木日記は「門外不出の非公開」の存在となりました。

「啄木日記」の関する関係者の談話も興味深い

「啄木日記」の関する関係者の談話も興味深いところが、1931年(昭和6年)、門外不出のはずの日記の一部が突如として『東京日日新聞』に掲載されます。

これが世に言う「石川啄木日記漏えい事件」です。

日記の存在は一部の関係者しか知り得ないことだったため、すぐに犯人探しが始まります。

日記は、1933年(昭和8年)の『東京日日新聞』にも一部が掲載され、翌34年(昭和9年)、啄木の娘婿である石川正雄は、雑誌『人物評論』誌上で、日記を漏えいした犯人は、啄木研究家の吉田狐羊であることを指摘しました。

吉田狐羊は「正確な年譜を作るため」に、岡田館長の許可を得て、啄木の日記を閲覧していたのです。

石川啄木日記が公刊されるまで

石川家の当主である石川正雄はじめ、啄木の親族は、当初日記の公表には「絶対反対」の立場だったと言われていますが、啄木研究者や熱烈な愛好家らの強い思いを受けて、敗戦直後の1948年(昭和23年)、石川正雄の編集による『啄木日記全3巻』が公刊され、啄木の貴重な日記は、とうとう公のものとなりました。

もっとも『啄木日記』の公刊には、生前に啄木が懸念していたとおり、様々な利権関係者がそこに関わっていて、刊行までには長い時間を要したらしく、1939年(昭和14年)の『報知新聞』には「なぜ公開されないのか啄木日記」なる記事が掲載されたほどです。

遺族である石川正雄が啄木日記の出版を決意したのは1947年(昭和22年)のことで、啄木の没後から30年以上が経過し、「日記の内容も既に時効を迎えた」という認識も、当時はあったようです。

私が、もし出版できたらと考えたのは、昨年(昭和22年)のことである。というのは、その春、啄木晩年の家庭問題についてあられもないことが新聞紙上に伝えられた。これは明らかに誤解! 乃至そうした性質のものであるが、何も知らぬ世間に意外の反響を呼び、いろいろ質問に接し、説明するにもあまりいい気持ちがしなかった。(略)こう思ったとき、私はいたずらな反駁よりも、これは啄木自身に語らせる外はない。それには日記公刊以外にないのではなかろうか。(石川正雄『石川啄木日記第一巻』「日記公刊まで」)

石川啄木の日記は、確かに私的な日常生活が赤裸々に綴られており、中には啄木の人間性を問われかねないような内容のものまで含まれています。

しかし、こうしたリアルな啄木のつぶやきは、啄木の文学作品を深く理解するための一級資料として、非常に高い価値があることも確か。

さらに近年は、「啄木は、いつの日か公開されることまで意識して日記を書いていた」という考え方が通説になっており、「読んだ上で焼いてくれ」と言いながら金田一京助に日記を託したという啄木の言葉には、何かしらの含みが感じられるような気もします。

いずれにしても、文学的価値の高い「啄木日記」が世に残されたことは、非常に重要な事実だと思います。

石川啄木の作品は、彼の私生活と極めて密接に関連しているため、日記を読み解くことで、作品に対する理解をより深めることができます。

まだ読んだことがないという方は、ぜひご一読ください。

(2024/04/29 09:04:56時点 Amazon調べ-詳細)

まとめ

北海道新聞日曜版『時を訪ねて』の「啄木日記漏えい事件」は、極めて個人的な著作物である日記の公共性について、ひとつの疑問を投げかけて締めくくっています。

保管か処分か、非公開か公刊か、こと著名人の日記を巡っては、同様の葛藤が今後も生じないとは限らない。啄木の日記はその意味でも、重たいものを突きつけ続けるだろう。(北海道新聞別刷り『時を訪ねて』2020年6月7日)

著名な文学者の日記公刊、皆さんはどう思いますか?