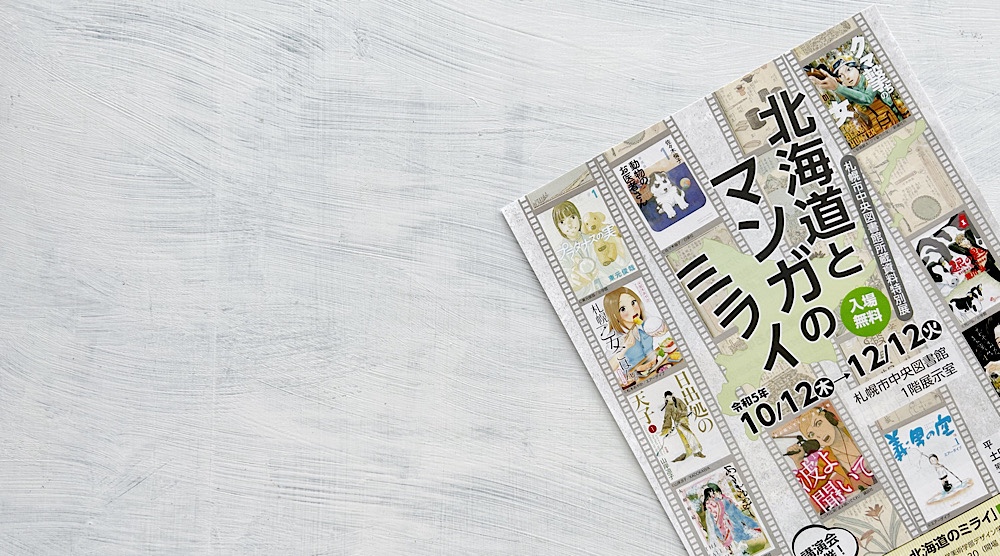

札幌中央図書館で、所蔵資料特別展「北海道とマンガのミライ」が始まりました。

クール・ジャパンの象徴ともなったサブカルチャー「マンガ」と北海道との関係って、どんな感じなんでしょうか?

電車通りのサードプレイス・札幌中央図書館へ、早速お邪魔してみました。

中央図書館 所蔵資料特別展「北海道とマンガのミライ」

札幌中央図書館内にある「図書・資料展示室」。

正面玄関から入って、すぐ左側にあるこの部屋では、いつも何かの企画展をやっている。

訪れる人も少なくて、いつもひっそりとしているけれど、ここには、札幌の街を知るための大きなヒントがある。

10月12日から始まったのが、所蔵資料特別展「北海道とマンガのミライ」。

図書館でマンガ?っていう感じがするけれど、中央図書館は、意外とマンガに力が入っているのです。

なにしろ、中央図書館2階フロアには、北海道ゆかりの作品を集めた「北海道マンガコーナー」がある。

マンガも大切な文化遺産だってことを、図書館の人たちはちゃんとアピールしているのだ。

ちなみに、「北海道マンガコーナー」では、札幌・北海道が舞台のマンガ、約130冊を回転書架に配架している。

所蔵資料特別展「北海道とマンガのミライ」に合わせて新設された、注目のコーナーだ。

アイヌ文化とマンガとの親和性は意外と高い

札幌中央図書館で開催中の「北海道とマンガのミライ」

札幌中央図書館で開催中の「北海道とマンガのミライ」所蔵資料特別展「北海道とマンガのミライ」は無料の展示。

小さな展示室に、それでも充実した資料が展示されている。

最初の展示は「マンガの源流をたどって」。

「国宝 鳥獣戯画」があったり、「のらくろ」があったりと、割と文化史的にマンガの歴史を解説している。

次に「マンガで描くアイヌの世界」のコーナーで、主役はもちろん『ゴールデンカムイ』。

そういえば、作者の野田サトルさんは、エスコンフィールドで話題の北広島市出身だった。

アイヌ文化とマンガとの親和性は、意外と高いらしい。

次のコーナーは「札幌・北海道が舞台のマンガ」。

荒川弘『百姓貴族』、安島薮太『クマ撃ちの女』、東元俊哉『プラタナスの実』、河原和音『青空エール』。

昭和のマンガもあれば、最近人気のマンガもある。

2011年に発行された『マンタビ~札幌まんがMAP』には、マンガに登場した札幌のスポットが紹介されていて楽しい。

マップということでは、『波よ聞いてくれ』の札幌ロケ地MAPもある。

深いな~、札幌とマンガとの関係。

北海道出身の漫画家は意外と多い

北海道出身の漫画家は意外と多い。

「北海道ゆかりのマンガ家」コーナーには、大きな北海道地図の上に北海道出身の漫画家リストが示されている。

都道府県別では、東京・神奈川・大阪に次いで、全国第4位らしいけど、意外な漫画家が、北海道出身だったりするから楽しい。

1980年代のサラリーマン・コミック『なぜか笑介』の聖日出夫は、札幌南高校の卒業生。

コミックの中に、時々北海道が登場しているのも納得。

『鋼の錬金術師』の荒川弘は、十勝の幕別町出身。

帯広農業高校がモデルの『銀の匙』なんていうヒット作もあった。

『家裁の人』の絵を担当している魚戸おさむは函館市出身。

旭川市からは『動物のお医者さん』の佐々木倫子が出ている。

広い北海道だからこそ、いろいろな町から、たくさんの個性的な漫画家が登場しているんだろうな。

「北のまんが大賞」の受賞作品の紹介もある。

マニアックなところでは「北のマンガの黎明期」コーナー。

おおば比呂司のマンガが掲載された「北海道消防新聞」、昭和9年発行の「札幌観世音参詣(商店案内)漫画双六」など、ビンテージ好きの眼を惹きそうだ。

講演会「マンガのミライ 北海道のミライ」

図書館オータムガーデンの講演会「マンガのミライ 北海道のミライ」

図書館オータムガーデンの講演会「マンガのミライ 北海道のミライ」札幌中央図書館では、読書週間特別行事として、10月12日(木)から11月12日(日)まで「図書館オータムガーデン」を開催中。

その中心的なイベントになるのが、今回の所蔵資料特別展「北海道とマンガのミライ」だ。

11月4日(土)には、所蔵資料特別展示関連講演会として、「マンガのミライ 北海道のミライ」が予定されている。

講師は、星槎道都大学美術学部デザイン学科専任講師の竹内美帆さん。

事前申込制で、先着120名定員となっているので、興味のある方は、中央図書館のウエブサイトを参照のこと。

読書週間のテーマが「マンガ」というのも、ある意味では札幌らしいのかもしれない。