明治以降、多くの文学者が訪れた札幌の街。

札幌市内には、そんな旅行者が残した文学碑もあるということをご存知ですか?

今回は、大通公園にある歌人・吉井勇の文学碑をご案内します。

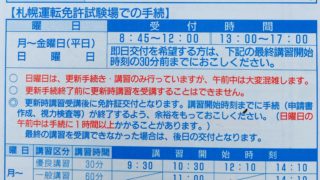

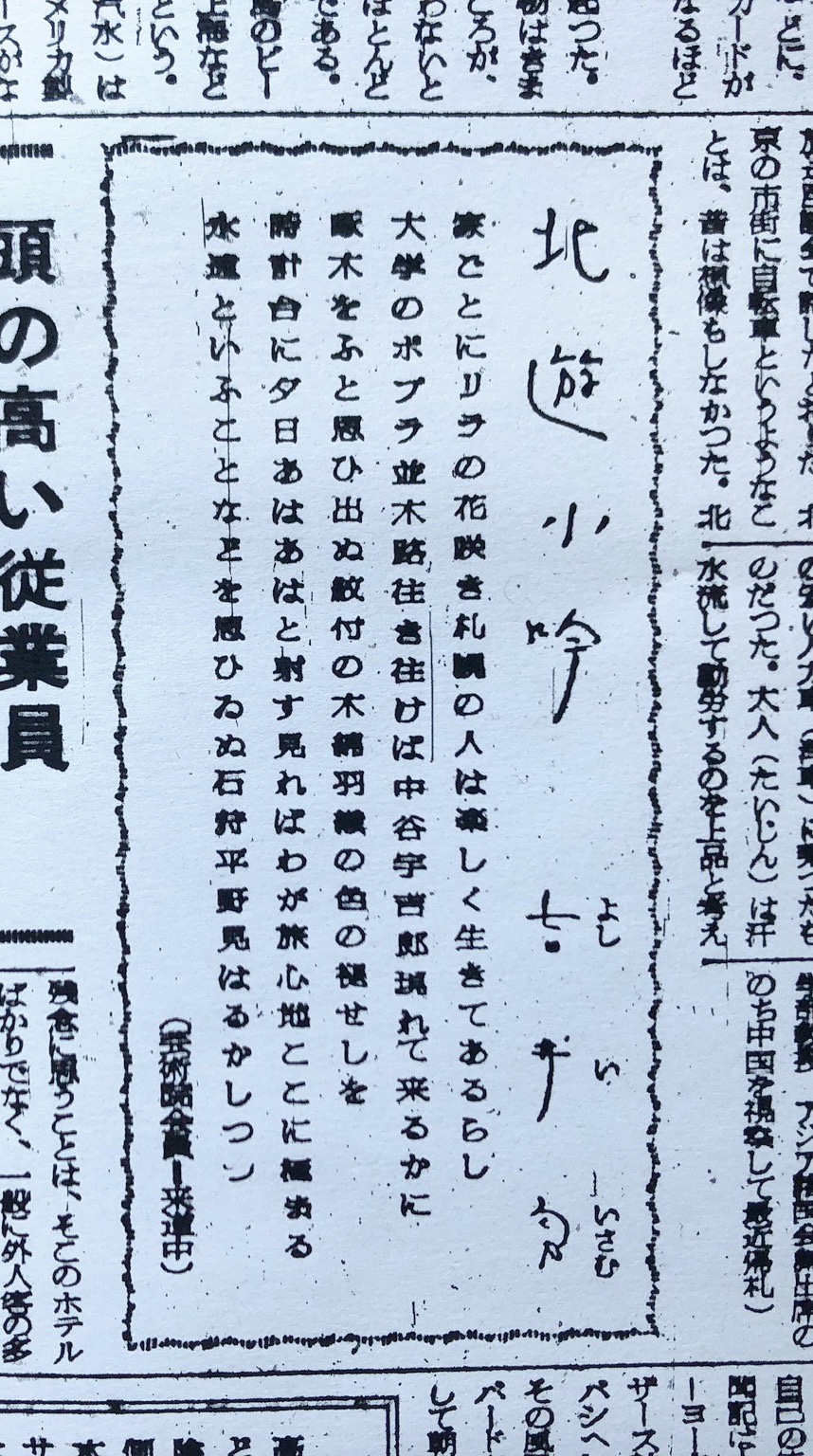

北海道新聞に掲載された吉井勇「北遊小吟」

昭和30年6月16日、北海道新聞朝刊に「北遊小吟」というタイトルの付いた、小さな囲み記事が掲載されました。

大通公園に設置された吉井勇の歌碑

大通公園に設置された吉井勇の歌碑6月10日から一週間、札幌に滞在していた歌人・吉井勇(よしいいさむ)が、札幌を舞台に詠んだ短歌五首が掲載されたのです。

当時の北海道新聞に掲載された吉井勇の短歌「北遊小吟」

当時の北海道新聞に掲載された吉井勇の短歌「北遊小吟」当時、北海道新聞紙上で発表された作品は、次の五首でした。

「北遊小吟」吉井勇

家ごとにリラの花咲き札幌の人は美しく生きてあるらし

大学のポプラ並木路往き往けば中谷宇吉郎現れて来るかに

啄木をふと思ひ出ぬ紋付の木綿羽織の色の褪せしを

時計台に夕日あはあはと射す見ればわが旅心地ここに極まる

永遠といふことなどを思ひゐぬ石狩平野見はるかしつつ

(北海道新聞/昭和30年6月16日)

余計な解説などもなく、実にあっさりとした掲載でした。

ライラックの花に感動した歌人・吉井勇

新聞掲載作品のうち「家ごとにリラの花咲き札幌の人は美しく生きてあるらし」の一首だけが、札幌市民の記憶に深く刻まれる作品として、語り継がれていくこととなります。

吉井勇歌碑には「家ごとに リラの花咲き札幌の 人は楽しく生きてあるらし」の歌が刻まれている

吉井勇歌碑には「家ごとに リラの花咲き札幌の 人は楽しく生きてあるらし」の歌が刻まれている大通公園に、この作品を刻んだ文学碑が建立されたからです。

札幌出身でもなく、札幌で暮らしたわけでもない、旅行者としての文学作品が記念碑として設置されるのは、極めて異例で、いかに、この作品が札幌市民に歓迎されたかが、よく分かります。

石川啄木や北原白秋と仲間だった吉井勇

吉井勇は、1886年(明治19年)、東京生まれの歌人です。

吉井勇歌碑の横にもライラックの小さな樹がある

吉井勇歌碑の横にもライラックの小さな樹がある明治41年に北原白秋らと「パンの会」を結成するほか、明治42年の『スバル』創刊にあたっては、同い年の石川啄木らとともに編集に携わりました。

札幌滞在時は74歳で、日本歌壇の大御所的な存在。

「啄木をふと思ひ出ぬ紋付の木綿羽織の色の褪せしを」では、亡き友・石川啄木を偲び、「大学のポプラ並木路往き往けば中谷宇吉郎現れて来るかに」では、雪の研究で有名な中谷宇吉郎博士(北海道大学)を歌いあげています。

このとき、中谷宇吉郎は60歳で、病死する2年前のことでした。

新聞掲載の「北遊小吟」には、歌碑となったリラの作品以外にも、札幌情緒に満ちた作品ばかりなので、ぜひ、札幌市民の方には知っていただきたいと思います。

ちなみに、大通公園には吉井勇の旧友・石川啄木の歌碑もあります。

啄木の歌碑については、別記事「大通公園の「石川啄木像と歌碑」はビルと緑に囲まれた明治浪漫だ」で詳しくご案内しているので、併せてご覧ください。

https://sukidesu-sapporo.com/2020/06/08/oodori-takuboku/

ライラックは北海道銀行の「行花」

吉井勇の文学碑は、大通公園4丁目の南端に設置されています。

北海道銀行側から見た吉井勇歌碑。裏面にも碑文があるのは、北海道銀行に面しているから。

北海道銀行側から見た吉井勇歌碑。裏面にも碑文があるのは、北海道銀行に面しているから。設置者は、地元の金融機関「北海道銀行」で、記念碑の南向かい側には、北海道銀行の本店ビルがあります。

大通公園に設置されているとは言いながら、実は、北海道銀行本社ビルの前に設置された文学碑だったわけです。

北海道銀行(略称どうぎん)は、地域の文化活動支援にすごく力を入れている金融機関で、「さっぽろライラックまつり」で毎年ライラックの苗木を無料配布しているのも、実は北海道銀行の活動のひとつなんです。

しかも、銀行の花、いわゆる「行花」はライラック。

「どうぎん」が、ライラックの花を大切にするのも当然だったわけですね。

吉井勇歌碑は北海道銀行創立30周年記念で建立

さて、吉井勇の文学碑は、1981年(昭和56年)、北海道銀行創立30周年を記念して建立されました。

裏側から見た吉井勇歌碑。表面と同じ碑文が裏面にもある。

裏側から見た吉井勇歌碑。表面と同じ碑文が裏面にもある。吉井勇の来道は昭和30年で、このとき、吉井は札幌の住宅街に咲き誇るライラックの美しい花を見て感動したと言います。

1959年(昭和34年)、地元の文化人の発案により、ライラックまつり開催。

さらに、1960年(昭和35年)、札幌市の人口50万人突破と、ポートランド市との姉妹都市提携を記念して、札幌を象徴する花や木、鳥が制定されることになり、住民投票の結果、「札幌の木」に選ばれたのはライラックでした。

吉井勇の作品は、札幌におけるライラックの花の運命を、まさに導くかのような歴史的存在となったわけです。

ちなみに、ライラックまつり発祥の歴史については、別記事「札幌初夏の風物詩「さっぽろライラックまつり」誕生秘話!」で詳しく解説しています。

https://sukidesu-sapporo.com/2019/05/25/lilac-matsuri/

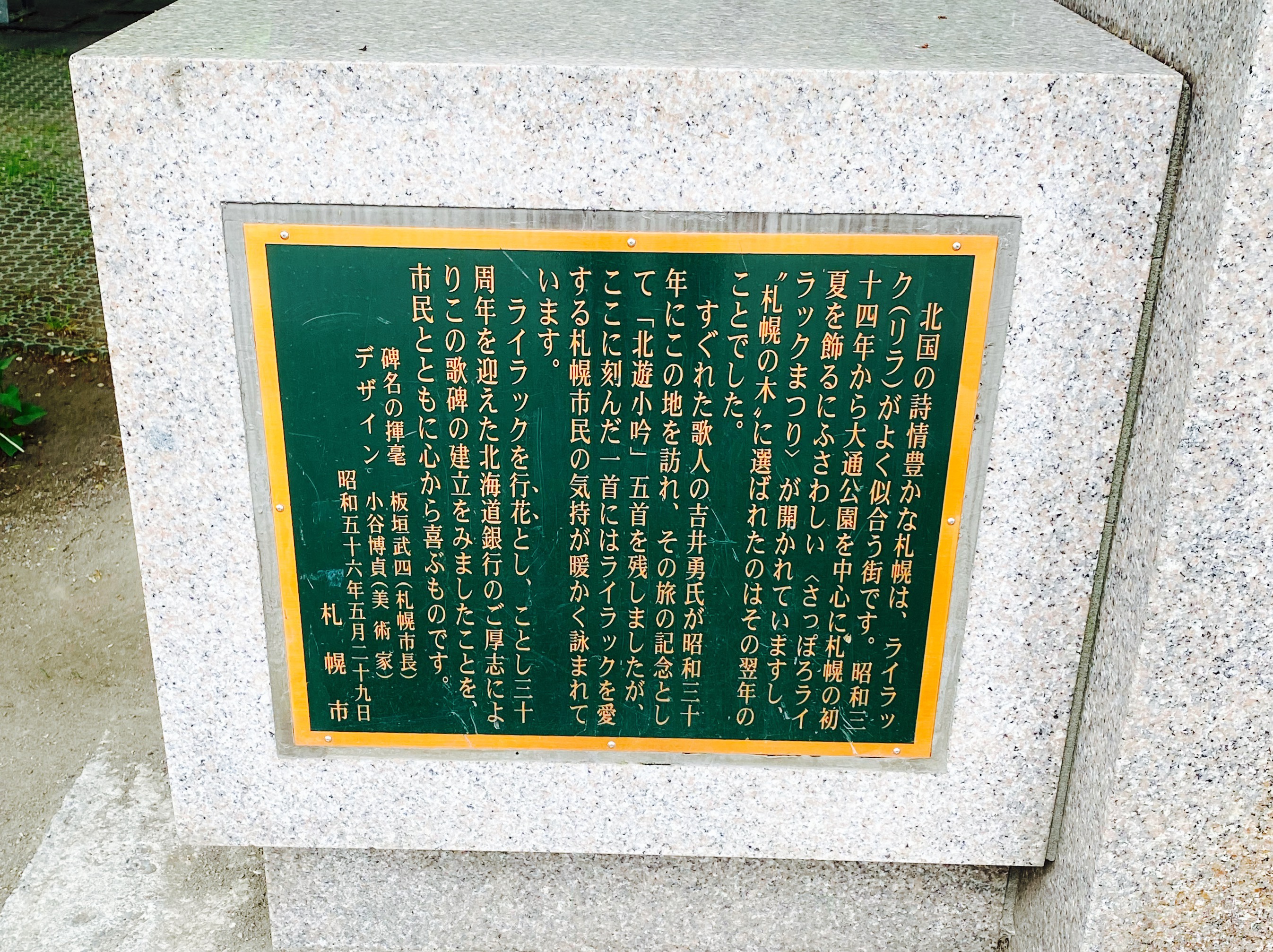

大通公園4丁目の吉井勇歌碑を読む

大通公園の吉井勇文学碑には、次のような解説があります。

吉井勇歌碑に刻まれた解説

吉井勇歌碑に刻まれた解説北国の詩情豊かな札幌は、ライラック(リラ)がよく似合う街です。昭和三十四年から大通公園を中心に札幌の初夏を彩るにふさわしい「さっぽろライラックまつり」が開かれていますし、「札幌の木」に選ばれたのはその翌年のことでした。すぐれた歌人の吉井勇氏が昭和三十年にこの地を訪れ、その旅の記念として「北遊小吟」五首を残しましたが、ここに刻んだ一首にはライラックを愛する札幌市民の気持が暖かく詠まれています。ライラックを「行花」とし、ことし三十周年を迎えた北海道銀行のご厚志によりこの歌碑の建立をみましたことを、市民とともに心から喜ぶものです。碑名の揮毫/板垣武四(札幌市長)。デザイン/小谷博貞(美術家)。昭和五十六年五月二十九日。札幌市。

吉井勇歌碑の説明板を読む

吉井勇歌碑の横には、歌碑についての説明板も設置されています。

吉井勇歌碑の説明板の横には寄り添うように小さなライラックの樹がある

吉井勇歌碑の説明板の横には寄り添うように小さなライラックの樹がある「吉井勇歌碑」1955年に歌人吉井勇が札幌を訪れ、旅の記念に詠んだ「北遊小吟」という短歌五首の中の一首です。表面と裏面に同じ碑文が刻まれています。リラ(ライラック)は1960年に、札幌の木に選定されています。北海道銀行のシンボルフラワーでもあり、創立三十周年記念として寄贈されました。

説明板の横には、小さなライラックの木が植樹されています。

写真を撮ったとき、既にライラックの見頃は過ぎてしまっていましたが、毎年、小さな花を咲かせています。

まとめ

いかがでしたか?

大通公園に設置された吉井勇の歌碑は、札幌市民のライラックへの愛に満ちた、ライラックの碑とも言うことができそうです。

大通公園散策の際には、ぜひ、記念写真を撮ってみてください!